[遊]技法研鑽コース

風韻講座 第十八座

- 開 講 日

2020年5月11日(月)

- 稽古期間

2020年5月11日(月)

~2020年8月16日(日)受付終了

【第十八座 指導陣】

師範:小池純代

連雀:大武美和子/福澤美穂子

月匠:木村久美子

校長:松岡正剛

歌人・小池純代師範による「五音七音」日本語編集。

ことばと詩歌を多層に多様に旅する三か月の編集稽古です。

松 「おなじみの好きなもの」……五音七音になじむ

「ふたたびみたびミメロギア」……編集稽古の経験を定型に添わせる

「なつかしの編集思考素」……俳句を編集思考素で分類する

梅 「付き合ひのいい五七五」……句を付けるどきどきを感じる

「愛想のいい七七」……句を付け合うわくわくを覚える

桜 「桜の森の幔幕の下」……芭蕉の発句から連句を始める

「わびさびみやびなヴィッシュゲーム」……古語辞典と仲良しになる

藤 「ある日あるときオノマトペイア」……ことばの意味と音の間を行き来する

「まさかさつま」……回文で意味と無意味の間を右往左往する

菖蒲「アクロバティックにアクロスティック」……七七七五の都々逸形式で折句を知る

「ノスタルジックなニューモード」……今様形式で七五七五のリズムに和す

牡丹「室内吟行」……画像を五七五の俳句形式に移す

「コレポンレモン」……香りを五七五七七の短歌形式に託す

萩 「あかあかやあかあかあかや」……ことばの音から子音を取り外す

「間も間々もメモ」……ことばの音から母音を取り去る

芒 「芒の原を歩く月」……リアルの場で吟行、句会、歌合等々、丸一日遊び倒す

菊 「からくれなゐのからごころ」……漢詩の世界を身近なものにする

「やまどりの尾のやまとうた」……人麻呂の長歌を暗誦する

紅葉「あなたのなまへのアナグラム」……ことばから意味を引きはがす

「いよいよいろいろいろは歌」……いろは歌を作る

柳 「雪にふる雨ちる霰」……文字と余白の美に触れる

「かりそめのこころごころのかりごろも」……先達の詩歌をたくさん摂取する

「矢色さはさは夜数俳諧」……連句を振り返りつつ相互編集に向かう

桐 「そろそろアンソロジー」……これまでの稽古を振り返りつつ詞華集を編む

師範:小池純代 (こいけ すみよ)

歌人。歌集『雅族』『苔桃の酒』『梅園』。WEB版「千夜千冊:放埒篇」への返歌1144首が書籍版『千夜千冊』に収められている。

イシス編集学校師範。

日本には五音と七音のことばを組み合わせたさまざまな型があります。俳句、川柳、短歌、連句、長歌、都々逸、今様など、場所を変え、時代を超えて伝えられてきたこれらの定型詩は、「日本語という方法」であり、編集技法のメタファそのものと言えるのです。

風韻講座の編集稽古には、編集的世界観を深めてゆくための好機が、いたるところに埋め込まれています。日本人は、ことばと型で遊び、また、ことばと型を遊ぶのが、とても好きで、しかも上手でした。

たったの一言が世界を動かし、ほんの一音が宇宙を覆うことさえある。ことばはあなたであり、あなたはことばかもしれない。ささやかなことばの遊びに潜んでいる編集術は無尽蔵です。その一端に、この座で、ともに触れてゆきましょう。

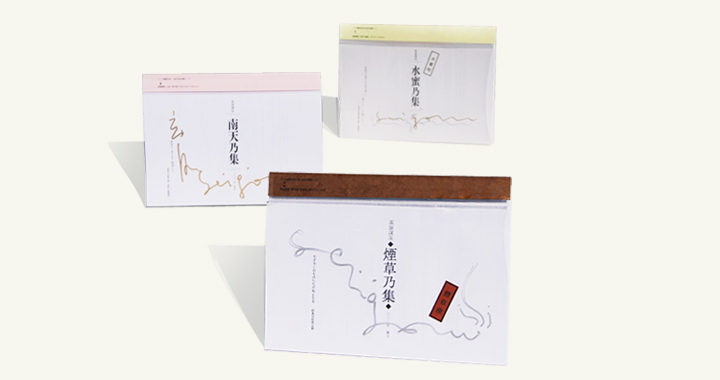

作品集「風韻乃集」 (ふういんのしゅう)

風韻稽古の面影を残す連衆自選の作品集。終了後の韻去式で手渡されます。

[遊]技法研鑽コース 風韻講座第十八座

- 開 講 日

2020年5月11日(月)

受付終了

- 稽古期間

2020年5月11日(月)~2020年8月16日(日)

2020年7月4日(土)

ライブ稽古「仄明書屋」

場所:編集工学研究所(本楼)

*変更になる場合があります。- 定 員

21名

- 受講資格

[破]応用コース修了者(突破者)

*風韻講座未受講者の申込みを優先させていただきます。- 受 講 料

150,000円(税込)

受付:2020年3月30日(月)18:00開始〜終了