輪読座コース

「山片蟠桃『夢の代』を読む」

- 日 時

全日程 13:00~18:00

2025年10月26日(日)

2025年11月30日(日)

2025年12月21日(日)

2026年1月25日(日)

2026年2月22日(日)

2026年3月29日(日)

難読古典を輪読し、図象解読する

イシス唯一のリアル読書講座

難読といわれる日本の古典。古事記・日本書紀、万葉集にはじまり、聖徳太子、空海、閑吟集、三浦梅園、西田幾太郎、折口信夫、井筒俊彦、南方熊楠など。輪読師である高橋のナビゲーションのもと、輪読し、図解していきます。

輪読師・高橋秀元は、松岡正剛と共に工作舎を立ち上げ、オブジェマガジン『遊』を世に送り出してきたコアメンバーの一人。松岡が「学者10人力」という博覧強記の編集者です。日本の神々について独特の解読を進め、観念の技術をめぐり執筆を続ける一方、出版や日本文化・観光・都市の研究、地域振興や文化施設などのプランに携わっています。

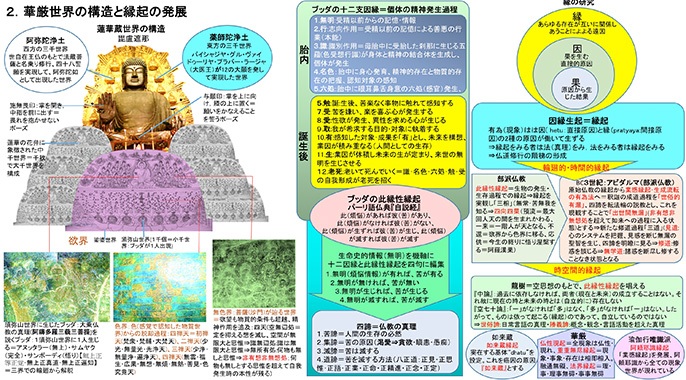

輪読座では、予習や前提知識も必要ありません。図象(ずしょう)と呼ぶ高橋が構成した“概念曼荼羅”を介し、お互いに声を出しながら輪読する事で解読力が自然とついてくることが実感できます。

古典の歴史、概念の前提を

輪読師・高橋が図象で徹底解読

声を出す輪読と輪読師解説で

難読古典も通読できる

図象ワークを通して自ら解読し、

伝える力を養いアウトプットする

「山片蟠桃『夢の代』を読む」のご案内

2025年10月から2026年3月に開催される輪読座は、「山片蟠桃『夢の代』を読む」です。

江戸300年間で創見発見の説をなしたるものは、ただ富永仲基の『出定後語』と三浦梅園の『三語』と山片蟠桃の『夢の代』の三書のみ、と内藤湖南が語ったという『夢の代』。天文学・地理学・経済学・哲学・歴史・宗教など多岐にわたる日本の百科全書ともいえる内容での思想書です。

播磨国に生まれた山片蟠桃(やまがた・ばんとう)は、大坂の懐徳堂において中井竹山・履軒の兄弟に漢学を、麻田剛立に天文学を学んで、西洋の実学に対して日本がいまだ虚妄にいることを『夢の代』で指摘しました。本居宣長の言説が牽強付会であると批判して、「地獄なし極楽もなし、我もなし ただ有るものは人と万物」という歌も詠んでいます。「虚智から実智へ」の思想の必要性を説き、江戸や京都では決して生まれないといわれる山片蟠桃の『夢の代』を共読する今期の輪読座。この機会に読まなければ、一生読まないであろう名著に取り組む機会にしていただければと思います。

輪読とは・・・

◎輪読座への参加の心構え

- 1.予習禁止=輪読座は「無知」と「未知」を尊びます。予習の多くが先行する意見・定義の再認であって、自由な発想をさまたげる。輪読座では人が読むのを聞いて思いつく自発的意見を重視し、教科書の文言や通説、既存の学説・解釈の受け売りや代弁を禁止する。

- 2.読めない状態の参加でよい=輪読座では配布されるテキストを声に出して読みまわします。そのとき、読み間違い、読めない文字の飛ばし読み、たどたどしい読み方などをとがめない。そのたいがいに重要性はない。人が読むのを聞き、自分が読んでいるうちに発声の呼吸・調子が分かって読めるようになってきます。読み手が読めないところを聞き手の読める人がフォローすることは許可する。

- 3.疑義に発言・応答する=知らないワード・人名・地名などは休憩にネットでチェックすればよい。しかし、どうして?なぜ?が生じたら、それを提示しなくてはならない。それは既存の知識では解決できないことが多い。そのときは全員が自由に見解を発露してよい。輪読師が疑義を投げかけたら、思いつくままに答えなくてはならない。疑義や答えを誹謗してはならない。疑義や答えのフォローは許可する。

- 4.読みまわした内容の編集と発表=輪読座では、読む対象の時代状況、その内容のよってきたる所を重視し、それを輪読師が「図象」(ずしょう)で提供。「図象」では読む対象ならではの特殊な用語・術語の図示による解説も行い、内容把握の障害をできるかぎり除いて輪読をはじめる。その中間で読んだ内容を二人組で三環連結・三位一体・二軸四方などを組み合わせて図示し発表。参加者は必ず、これを実行しなくてはならない。

- 5.宿題が出る=人間は忘却の動物である。読み終われば、次の瞬間、内容を忘れる。そこで輪読の終了後、その日から一週間以内に読んだ内容を読み返さないとできない宿題が出される。その答案は輪読師が毎回提供する「図象」の型を参照して作成。そのうちの2、3の答案を、次回の輪読の開始の前に発表していただき、前回の内容を思い出して次の輪読に入る。宿題を提出しないからといって論読座への出席は拒否されない。宿題の答えを出さなければ、読んだ内容を説明できなくなることが多いが、これは自業自得とする。

「山片蟠桃『夢の代』を読む」

- 日 時

全日程 13:00〜18:00

2025年10月26日(日)

2025年11月30日(日)

2025年12月21日(日)

2026年1月25日(日)

2026年2月22日(日)

2026年3月29日(日)- 定 員

30名

- 受講資格

どなたでも、お申し込みいただけます。

定員になり次第、締め切らせていただきます。- 受 講 料

◎リアル参加◎:6回分 税込価格 55,000円(税込)

ふだんは公開されていない2万冊の本棚空間・世田谷豪徳寺の「本楼」にお越しいただけます。博覧強記の輪読師バジラ高橋の解説を聞き、他の座衆とともに声を出しながら輪読し、グループワークや宿題の発表にも取り組む。そのすべてをリアルに体験できる時間は格別のものになるでしょう。休憩時間にはバジラや座衆と交わし合うのもよし、本楼という異世界を静かに味わうのもよし。ご自由にお愉しみください。毎回、記録映像や資料が共有されますので、万が一欠席された場合でもキャッチアップが可能です。

◎リモート参加◎:6回分 税込価格 33,000円(税込)

各回当日に、講義の様子をリアルタイムでご覧いただける閲覧URL(Zoom)と輪読師バジラ高橋の講義資料や輪読テキストのダウンロード方法をご案内します。資料を手元に置き、輪読座の生中継をご覧いただくスタイルです。資料や課題共有はリアルの参加者と同じWEB上のラウンジで行い、記録映像は期間中いつでもご視聴いただけます。遠方の方や時間の調整が難しい方も、ぜひリモートでお愉しみください。